[Article initialement publié sur mon précédent blog en mars 2006…]

La sorcellerie reflète, avant tout, le problème de la femme dans la société chrétienne. En effet, la femme est marquée par le péché originel. Dans l’histoire de la pomme et du serpent, Eve joue le rôle de l’agent du Diable. Son corps inquiète car on ne le connait pas (Cherche-t-on vraiment à le connaître…?). La sorcellerie est également le mode de représentation du monde et des forces invisibles qui l’animent

1. Définition

D’ailleurs, en 1923, Freud a étudié les cas de sorcellerie et de sabbat du 17° siècle et montre que cette obsession d’accouplement avec les succubes et incubes n’est qu’un exutoire névrotique d’une sexualité refoulée par une religion très répressive dans ce domaine.

La sorcière est une personne qui est soi-disant lié au diable grâce auquel elle pratique une magie traditionnelle, secrète et illicite ou dangereuse.

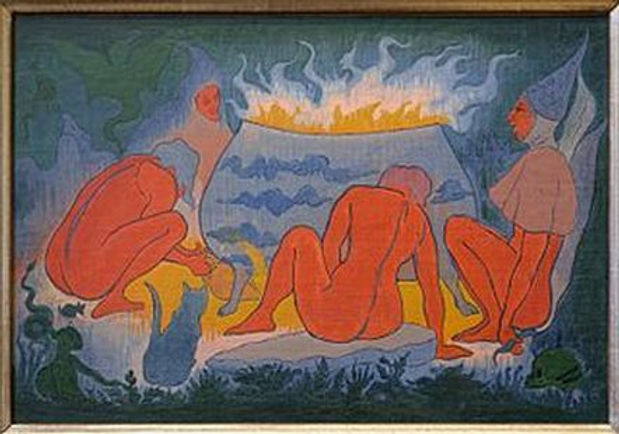

Les sorcières autour du feu – Paul Ranson

2. La chasse aux sorcières

2.1 Prémices

A l’origine, c’est la guérisseuse du village, la femme qu’on va voir en cas de problèmes. Elle connaît les plantes et soigne aussi bien qu’un vrai médecin : elle fait partie du folklore du début du Moyen-âge.

Mais les temps changent : les commerces se développent, le climat se refroidit, des épidémies de pestes ravagent les pays. Les religieux de l’époque s’inquiètent et par peur qu’une personne érudite ne se pose des questions sur le rôle de Dieu dans tout ça ou peut-être pour se rassurer eux-mêmes, ils décident de rendre responsable le Diable.

En 1326, la sorcellerie est officiellement assimilée à l’hérésie.

Ainsi, dans le Malleus Maleficarum (Un livre qui est souvent décrit comme le manuel pour les inquisiteurs et qui signifie le « marteau des sorcières »), deux inquisiteurs associent des récits folkloriques à des rumeurs. Ce livre, paru au 15° siècle, a contribué au génocide de plusieurs millions de personnes. Il affirme que les sorcières sont unies au Diable par un pacte et qu’évidemment elles sont très dangereuses. De plus, il détaille la magie utilisée par les sorcières, les différentes méthodes pour traiter cette sorte d’hérésie ainsi que celles pour exorciser la possédée.

De cette manière, ils ont un bouc-émissaire, une personne à blâmer, à punir pour le désordre qui règne dans le monde. Par la punition de la sorcière, c’est l’ordre social qu’on essaie de maintenir face à la désintégration du monde.

La sorcière « type » est vieille et laide, elle vit seule avec des animaux à l’écart du village : c’est une femme fragile et elle est donc plus facile à attraper.

La sorcellerie démoniaque a été inventée par les élites sociales, laïques, lettrées et ecclésiastiques par le truchement de sermons, de conversations de village, de légendes, de contes, de témoignages d’accusés.

En 1532, Charles Quint publie le Nemesis Carolina, un des textes qui a sûrement influencé le Parlement de Dole. Il indique la procédure à suivre contre la sorcière, en ayant recours si besoin à la torture, pour la faire avouer et avoir le maximum d’information sur le sabbat, les liaisons avec le diable, les pratiques de sorcellerie.

2.2 Prise de conscience et fin des procès

Peu à peu, l’inquiétude grandit et on agit avec plus de discrétion pour éviter une soi-disant diffusion du savoir. Ainsi, on assouplit certaines règles : les enfants sorciers ne sont plus brûlés (!), on les catéchise, les instruit et on leur fait réaliser leurs abominables pêchés, puis ils doivent se confesser ou ils sont exorcisés. Dans le pire des cas, on les fait assister à l’exécution de leur parents, puis on les envoie en maison religieuse.

Entre 1623 et 1644, le pape Urbain 8 s’inquiète de la répression féroce qui fait rage et demande aux juges de faire preuve de discernement.

Dans la seconde moitié du 16° siècle, face aux ouvrages de répression, sont publiés des livres pour défendre les sorciers. Ainsi, Jean Wier (médecin et philosophe) déclare croire au diable et aux sorciers, mais s’indigne contre les procès intentés contre de vieilles femmes dont l’esprit est altéré par Satan. De son côté, Montaigne essaye de convaincre dès 1580, de croire à ce qui est humain. Au 17°, les défenseurs des sorciers se multiplient. Cyrano de Bergerac va jusqu’à affirmer qu’il ne croit pas aux sorciers.

La fin des procès peut s’expliquer par trois phénomènes : le doute sur la culpabilité des accusés, acceptation d’une erreur judiciaire et la volonté de remédier à ces erreurs.

La chasse aux sorcières s’est arrêtée au 18° siècle car on n’y croyait plus, c’est ainsi que s’est développé le mythe du vampire. La sorcellerie a certes connu un regain d’intérêt au 19° siècle avec le Romantisme.

3. Les pratiques démoniaques

3.1 Le sabbat

Le sabbat appelé aussi vauderie ou synagogue (synonyme couramment utilisé dans les textes francophones de l’époque) est la fête en honneur du Diable…. Il a lieu le jeudi, c’est-à-dire, avant les jours saints des trois principales religions : le vendredi pour les musulmans, le samedi pour les juifs et le dimanche pour les chrétiens.

Il faut s’oindre le corps d’un onguent pour s’y rendre plus vite. Il y a un diable grand sous la forme d’un singe, d’un chien, d’un bouc ou d’un homme. On prononce un sermon contre la religion chrétienne, on fait un banquet qui se finit par une orgie, dont la seule règle est l’accouplement au hasard. Ensuite, il faut renoncer à la religion, la Trinité , la Vierge , fouler et cracher sur le crucifix. A la fin, a lieu une messe noire : l’eucharistie est donnée à des crapauds qui, une fois réduits en poussière, servent de base à des maléfices. Pour finir, les participants doivent baiser les fesses du Diable sous la forme d’un bouc.

3.2 Le pacte

Le Diable profite d’un moment de faiblesse, d’égarement pour pactiser : l’élu renonce à la religion catholique pour le Diable et en échange, il partage avec l’élu les secrets des maléfices. La victime a beau s’asperger d’eau bénite pour résister, le Diable est plus convaincant. Le Diable appose sa marque et cet accord est scellé par une étreinte pas toujours très agréable pour le sorcier, même douloureuse parfois. Le Diable lui offre quelques pièces d’or qui disparaissent, car elles sont fausses, et se transforment en boue ou en excréments.

3.3 La possession diabolique ****

La possession est différente de la sorcellerie, elles ont souvent été confondues. Ce dernier phénomène est surtout rural, a sévit du dernier quart du 16° au premier tiers du 17°siècle, elle paraît massive et sauvage. Au contraire, la possession est plutôt urbaine et isolée, des cas en 1599, en 1612, puis Loudun (1632-40), Louviers (1642-47), Auxonne (1658-63). De plus, les possédés sont d’un niveau social moyen : il y a un moins de différence entre le juge et le possédé, qu’entre le juge et le sorcier. Le statut de possédé passe progressivement d’accusé à victime.

Le démon envahit le corps, l’âme et l’esprit d’une victime. Les cas de possession sont relatés en détail dans la presse car le peuple raffole de ces histoires. Elle est permise par Dieu, juste pour montrer sa supériorité par l’exorcisme.

Le cas d’Hélène Poirier, « la possédée de Coullons » est célèbre… Elle a souffert physiquement et moralement : le diable la visite … Au début, l’Eglise reste muette, mais après enquête, elle conclut à une véritable possession.

Il y a aussi des cas plus spectaculaires comme celui de Morzine : en 1857, deux fillettes accusent une femme d’un village voisin d’avoir ordonné leur possession. Bientôt, toute leur école est possédée. Le médecin local diagnostique une cause surnaturelle. Des médecins spécialistes des maladies nerveuses concluent à une monomanie et isolent le village. L’évêque interdit les exorcismes, mais le curé en fait quand même… En 1860, 120 personnes sont possédées, il s’agit d’esprits fragiles influencés par les exorcismes. En plus, l’isolement a bloqué l’évolution des mentalités. Pendant 6 ans, la possession a touché 200 personnes. Un sermon du curé, la venue de l’inspecteur du service « d’aliénés », l’intervention d’un détachement de gendarmerie, la menace d’emprisonner les malades, leur isolement dans différents hôpitaux et un nouveau curé ont ramené le calme…

La possession devient une maladie hystérique, grâce à des travaux du Dr Charcot à la Salpêtrière.

4. Le Diable

Il a un physique monstrueux et est rempli de méchanceté. Il provoque terreur et épouvante car il peut apparaître sous la forme d’un dragon, d’un serpent, d’un bouc…D’après l’imagerie populaire, il est cornu et vit sous terre ou dans les endroits impressionnants (d’où les expressions gorges, ravins pics du diable).

Pour les juifs, le diable a un rôle secondaire, ce n’est pas l’ennemi de Dieu mais celui de l’homme. Dans le monde chrétien, il est plus ou moins actif au Moyen Age. Leur vision du monde est simple : il y a les chrétiens du côté de Dieu et les autres au côté du diable.

Dans les romans de croisade (1096-1270), les « musulmans bronzés » sont « l’armée du Diable ». Les juifs sont accusés d’avoir tué le Christ et de pratiques sataniques. Ensuite, les hérétiques sont les agents du Diable. Dès le 14° siècle, les ennemis du roi sont présentés comme les suppôts de Satan.

Ce dernier devient, alors, l’explication à toutes les catastrophes naturelles et de tout ce qui dérange les autorités politiques et religieuses.

Il agit selon trois modes d’action :

- la tentation. Sous chaque tentation, se cachent le Diable et les démons. C’est à la fois une incitation du Diable à faire le mal et une épreuve de Dieu.

- l’infestation, il persécute les saints pour qu’ils abandonnent leurs vocations

- la possession

5. La répression

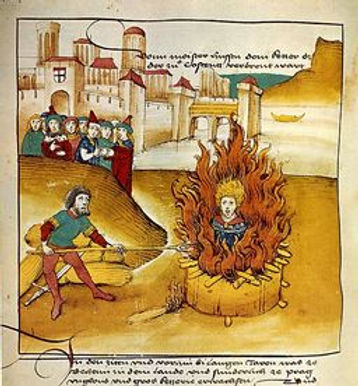

Burning of Jan Hus at the stake

La chasse aux sorcières a duré environ 300 ans.

Elle a commencé aux environs des années 1420-1430 dans une zone qui comprend le Dauphiné, entre les Alpes françaises et suisses. Les vaudois sont considérés comme les premiers sorciers. Ils étaient les disciples de Pierre Valdo (marchand lyonnais) qui au 12° siècle prêchait et pratiquait la pauvreté angélique. Ce groupe a été déclaré hérétique par le Pape et s’est refugié dans les hautes vallées alpines.

Il y a eu deux grandes périodes : de 1480 à 1520 avec peu de victimes et de 1580 à 1680 avec un nombre important de victimes. Jusqu’à la fin du 17° siècle, la population rendait justice elle-même en traînant, fouettant, lapidant, noyant ou brûlant les accusés qui étaient en majorité des femmes.

5.1 La délation

N’importe qui peut dénoncer une sorcière, étant donné que c’est l’accusé qui doit prouver son innocence. Dans certains villages, il y a même des boîtes aux lettres de délations. En tout cas, ne pas dénoncer de sorcière peut laisser entendre qu’on est un complice. La venue d’un juge dans le village facilite la délation.

L’accusée ne sait pas tout de suite qu’on la soupçonne sinon elle fuirait. Une fois l’enquête terminée, elle est arrêtée puis interrogée. Lors de cet interrogatoire, tout geste de la sorcière peut paraître suspect. S’il se révèle inefficace, on passe à la torture. Certaines accusées avouent rien qu’en voyant les instruments de torture.

D’après les écrits de l’époque, on peut remarquer qu’il y a une grande différence entre le discours imprégné de démonologie, cherchant à imposer leur façon de voir les choses et la déposition de l’accusé. Les paysans dénoncent le tort qu’une personne fait à la communauté et / ou à ses membres. Ces faits « simples » sont transformés en actions maléfiques.

5.2 Le procès

Dans une procédure normale, les témoins visent à confirmer et appuyer les malversations ou décharger l’accusé. Il y avait des conditions à respecter pour qu’un témoignage soit recevable :

- les témoins doivent être des gens de bien, de bonne renommée et non suspects

- ils ne doivent pas agir par amour, haine ou faveur

- le juge doit pouvoir vérifier leur âge, s’ils peuvent se souvenir et savoir de quoi ils parlent

Pour les procès de sorcellerie, tout cela n’est pas vérifié. En effet, les enfants, les comparses et même les criminels ont le droit de témoigner ; on peut aisément imaginer l’influence qu’ont pu avoir certains adultes sur des enfants ou des esprits facilement manipulables. En parallèle, s’installe une véritable panique.

Pour prouver la culpabilité d’un accusé, il suffit de prouver sa mauvaise réputation (comment prouver quelque chose d’aussi abstrait…), son lien de parenté avec d’autres accusés ou de trouver à son domicile des objets douteux, tels que des boîtes de graisse, des onguents, des potions, des crapauds, des serpents, un chapelet sans croix ou qui n’a pas cinq douzaines de perles ou plus simplement un livre de magie. Tout devient prétexte pour accabler le sorcier, comme tous les maux contre lesquels on ne peut pas s’imaginer et contre lesquels on ne voulait pas lutter.

Lors des procès, on voit l’opposition entre la culture savante du juge, soutenu par l’écrit et la culture populaire de la vieille femme, soutenue par des traditions orales.

5.3 Question et châtiments

Les différents moyens de faire avouer ou d’exorciser une sorcière sont aussi cruels que variés:

- dépouiller la sorcière de ses vêtements, de son épiderme puis le brûler et voilà, elle est exorcisée;

- attacher la suspecte à un tabouret en liant son pouce droit à son orteil gauche et inversement, si par chance, elle coule elle sera innocentée et pourra être enterrée en terre chrétienne;

- attacher la sorcière à une planche de bois et la plonger la tête en bas, pendant qu’on récite des versets de la Bible. Bien sûr, dans cette position n’importe qui mourrait;

- déshabiller, raser la sorcière et l’inspecter pour trouver la marque du Diable (c’est une marque : une cicatrice, un grain de beauté, une tâche de naissance apposée par Satan lui-même sur les personnes qui ont pactés avec lui, elle résiste à la douleur et à toutes dégradations). L’inquisiteur se pique avec un vrai pique pour prouver qu’il est efficace et en prend un autre dont la pointe se rétracte pour la sorcière. Bizarrement, le nombre de sorcières découvertes de cette façon est assez important;

- » la Balance » : on pose la suspecte sur le plateau d’une balance, sur l’autre, il y a une Bible. Pour être innocenter, la suspecte doit être plus légère que le livre;

- la question à l’eau : l’accusé est attaché et doit avaler 9 litres puis 9 autres litres;

- le chauffement des pieds;

- l’introduction de pointes de fer sous les ongles;

- « les brodequins » : des pièces de bois appliquées sur les jambes et serrées au moyen de cordes.

Il était interdit de torturer un accusé plus de trois fois et il devait y avoir un intervalle d’un jour entre chaque séance. Cette pause n’était en aucun cas faite pour ménager l’accusé mais pour lui faire peur.

La torture sera abolie en 1782 par Louis 16.

Les châtiments possibles sont :

- la libération (soyons honnêtes, c’est assez rare…), cela provoquait dix ou vingt ans plus tard de nouvelles rancœurs.

- la pénitence comme le pilori

- le bannissement (l’accusé doit laisser tout ce qu’elle possède et partir, c’est souvent une espèce de mort différée)

- une amende

- le bûcher

Au 15° siècle, les accusés sont brûlés vifs, alors qu’au 16°, ils sont étranglés, avant le bûcher. Les loups-garous, eux, sont jetés vivants au feu. Au 17°, ils sont tous étranglés. Les cendres sont jetées dans une rivière ou dispersées au gré du vent. Dans tous les cas, les décès ne sont pas enregistrés.

Dès le 16° siècle, certains auteurs tels que Montaigne, Cyrano de Bergerac ou Jean Wier s’indignent face à ses pratiques.

5.4 L’exorcisme

Il permet à Dieu de prouver sa supériorité par rapport au Diable. Il revêt un certain aspect théâtral et spectaculaire pour frapper l’imagination du peuple. En 1614, il est demandé aux exorcistes de faire preuve de prudence et de discernement : tout ne doit pas être prétexte à un exorcisme. Il symbolise le combat des forces du bien contre celles du mal.

A notre époque, ils existent encore des exorcistes, mais ils sont priés de faire preuve de discrétion. Ils ne veulent pas qu’on confie les possédés aux psychiatres. Leurs pires craintes sont que les catholiques se tournent vers des exorcistes protestants ou pire vers des membres de sectes, des désenvoûteurs ou des extralucides. Ils déclarent qu’environ 2 % de la demande relève d’une véritable possession.

6. Les Affaires Particulières

6.1 Salem

C’est un des plus célèbres évènements de la chasse aux sorcières, il s’est déroulé au printemps 1692 à Salem, Massachussetts aux Etats-Unis.

Salem a été fondée en 1629 par un groupe de marchands et de pêcheurs. Ces fondateurs sont des puritains décidés à créer une société nouvelle. Peu à peu, Salem, ville portuaire opulente, s’intéresse moins à la Bible et devient « Yankee ». La dynamique protestante se fait sentir dans la vie quotidienne des habitants par le travail, la vertu, la rigueur et aussi par l’éducation (le collège d’Harvard est fondé en 1636 par Increase Matter qui ne croyait pas du tout à la vague de sorcellerie de 1692, à mi-chemin entre Boston et Salem). Le septième jour est appelé « Sabbat » et non plus « Sunday » trop païen. L’inquiétude monte auprès des habitants de Salem, car durant l’été 1690 éclatent des guerres indiennes qui provoquent des massacres horribles. De plus, les pasteurs se livrent à une prédication millénariste, baignée dans l’attente du dernier jour et fondée sur l’Apocalypse de Jean. Dans ce contexte, quand apparaissent les premiers cas de possession, la population est persuadée qu’il s’agit d’une attaque de Satan contre les élus de Dieu.

Salem est en fait un ensemble de fermes très éparpillées avec au bord d’une route centrale, une « meeting house » (une église) en planches, dont le pasteur est depuis 1689, Samuel Parris, qui habite Salem avec sa femme, Elizabeth, sa fille Betty, sa nièce Abigail Williams et sa servante indienne Tituba, acquise à la Barbade. C’est par lui que Satan va se manifester.

En février 1692, un hiver exceptionnellement froid, la jeune Betty est pris d’un mal étrange : elle se tord de douleur, se plaint de fièvre, se jette sous les meubles, se cogne partout… Son mal peut avoir plusieurs explications : l’adolescence, l’épilepsie, l’asthme… mais celle qui va être retenu est la sorcellerie… Cette thèse va se développer quand 3 amis de Betty, dont Ann Putnam, la fille d’un des hommes les plus influents de la ville, vont souffrir des mêmes symptômes mystérieux. Le médecin est impuissant face à ce mal et conclut à une cause supernaturelle, appuyé par la croyance que les sorcières s’en prennent surtout aux enfants.

Une voisine propose de faire un contre-sort et demande à Tituba de préparer un pain de seigle avec l’urine de la victime et de le donner à un chien : on croyait qu’ils étaient les moyens qu’utilisaient les sorcières pour atteindre leur cible. A ce moment, on commence à suspecter Tituba, car elle racontait aux petites filles des histoires de son pays. Un jour, elle se mit même à lire leur avenir dans une boule de cristal improvisée (un blanc d’œuf cassé dans un verre), or la divination est strictement interdite dans la Bible. Sa participation au pain de seigle est une raison de plus pour la suspecter.

Pendant ce temps, le nombre de victimes augmente…Elles se contorsionnent dans des postures étranges, tombent dans des positions prostrées et se plaignent de sensations de morsures, de démangeaisons. Dans un village où tout le monde croit que le Diable existe bel et bien, le mal suspect des jeunes filles devient vite une obsession. Ce mal est en fait l’hystérie…

Entre le 25 février, date à laquelle Tituba a fait le gâteau, et le 29 février, quand les mandats d’arrêts contre Tituba et deux autres femmes sont lancés, Betty et Abigail dénoncent leur tourmenteurs et la chasse aux sorcières peut commencer…Deux faits ont encouragé cette chasse : les filles sont très cohérentes dans leurs récits, preuve qu’elles inventaient tout ensemble et bientôt deux autres filles, dont la fille d’un des hommes les plus influents de la ville, vont dire qu’elle « voient des sorcières voler dans la brume d’hiver ».

Les trois premières à être accusées sont Tituba, choix évident, Sarah Good, une mendiante et inadaptée sociale qui vit où elle peut, et Sarah Osbourne, une vieille femme querelleuse et qui n’avait pas assisté à la messe depuis au moins un an. Le 1er mars 1692, les trois femmes sont interrogées publiquement, sans être aucunement molestées, dans la meeting house de Salem. Les victimes décrivent avoir été attaquées par les spectres des accusées et tombent dans une posture contorsionnée quand elles sont en présence d’une des accusées. D’autres villageois en rajoutent : le beurre et le lait tourne, les bêtes sont malades ou naissent déformés après la visite d’une des trois femmes. Les magistrats, qui ne croient pas du tout à l’innocence des accusées, leur pose sans cesse les mêmes questions du style: Etes-vous une sorcière ?, Avez-vous vu Satan ?, Si vous n’êtes pas une sorcière, comment expliquez-vous les contorsions des victimes en votre présence ?….

Tout cela aurait pu se terminer avec de simples remontrances, quand Tituba avoue (elle avait farouchement nié, mais elle a changé d’avis par peur d’être un bouc-émissaire) qu’elle a été approché par un homme de Boston, le Diable apparemment, qui apparait parfois sous la forme d’un chien ou d’un porc. Il lui a demandé de signer dans son livre et de faire son travail. Donc elle est une sorcière et avec ses collègues, dont Sarah Good et Osbourne, elle a déjà volé sur son balai. Elle a essayé de demander conseil aux révérend Parris, mais le Diable l’en a empêché. Sa confession réduit au silence les plus sceptiques et les persécuteurs redoublent de zèle dans leur chasse.

Bientôt de nouvelles personnes sont citées par les jeunes filles, même Mme Putnam, femme d’un des hommes les plus influents de la ville et mère d’une des victimes, ainsi que la fille de Sarah Good, âgée de 4 ans (!), une des filles déclare qu’elle a été mordu par le spectre de la petite fille, la première enfant à être accusée de sorcellerie. Elle a été emprisonné pendant 8 mois, a regardé sa mère partir à la potence et est devenu folle. Les accusations et les performances de plus en plus rodées des jeunes filles, dont celle d’être rendu muette, recevaient un bon accueil de la population crédule.

Coincées en prison, les accusées commencent à se dire qu’il vaudrait mieux avouer pour avoir de trop gros problèmes, Delivrance Hobbs est la seconde à admettre avoir pincer les filles à la demande du Diable et avoir voler sur son balai pour se rendre à un sabbat. Les prisons se remplissent et la communauté est au bord du chaos, le gouverneur demande une action rapide.

Il créé ainsi un nouveau tribunal, la « court oyer et terminer », pour écouter les cas de sorcellerie. Cinq juges la composent. Le président est William Stoughton, lieutenant général et ancien pasteur, un homme intègre mais dur et inflexible. Les juges sont priés d’accréditer les aveux et de reconnaître les « preuves spectrales » (les témoignages des victimes qui ont été visité par les spectres des accusées). Des prêtres assistent les juges, souvent sans aucune qualification légale, sur les problèmes se rapportant à la sorcellerie. Des pratiques qu’on pourrait trouver plus que douteuses à notre époque ont pourtant été accepté dans cette cour : les ouï-dire, les rumeurs, les suppositions, les juges ont autorisés le « test du toucher » : on demande aux accusées de toucher les victimes pour voir si leur contact pouvait stopper les contorsions et on examine le corps des accusées pour voir si elles n’ont pas de marques : grains de beauté ou autres marques. Les accusées n’avaient pas de conseil légal (avocat), ni de témoins en leur faveur et ne pouvaient pas faire appel. Cependant, elles pouvaient se défendre elles-mêmes, produire des preuves et faire un contre-interrogatoire de leurs accusateurs. Bien sûr, toutes les accusées ne profitaient pas de ces modestes avantages, cela dépendait de leur place dans la communauté et de leur perspicacité.

La première sorcière a avoir été amener devant les tribunaux est Bridget Bishop. Elle a presque 60 ans, propriétaire d’une maison de mauvaise réputation, elle critiques ses voisins et ne paye presque pas ses factures. C’est une très bonne candidate pour une accusation de sorcellerie. Le fait que le plaignant la choisisse en premier prouve qu’il croyait que ce pourrait un exemple fort. Le 2 juin 1692, lors de son procès, beaucoup de personnes témoignent qu’ils ont vu son image voler des œufs et se transformer en un chat. D’autres accusées témoignent qu’elle est l’une des leurs. Un homme prétend qu’elle l’a visité la nuit dans son lit. Elle aurait un excès de chair, possible marque. Tous les habitants du village témoignent contre elle : un envoutement, une apparition, elle aurait même fait s’écrouler un pan de l’église en la regardant…!!! Evidemment, elle est reconnue coupable et condamnée à mort le 10 juin 1692.

Lors de l’été 1692, le rythme des procès s’accélère… Toutes les accusées ne sont pas aussi louches que Bridget Bishop. Rebecca Nurse est une femme pieuse et respectée. Cependant, elle fait partie de la famille Topsfield, une famille opposée à la famille Putnam… elle est donc avec ses deux sœurs accusé par la fille Putnam (une des accusatrices depuis le début) et la mère (une des accusées). Le jury ne la condamne pas, le plaignant spécial leur demande alors de reconsidérer leur décision et de bien prendre en compte une déclaration de Mme Nurse qui peut être un aveu (en fait, c’est plutôt un malentendu, vu qu’elle est vieille et presque sourde). La deuxième fois, il la condamne à mort. Avec 4 autres accusées, elle est pendue le 19 juillet 1692.

Les personnes qui se moque de ces procès risquent aussi d’être la cible d’accusation. Comme John Proctor (personnage central de l’œuvre d’Arthur Miller sur la chasse aux sorcières de Salem), il tenait la taverne de Salem et n’avait pas peur de dénoncer ouvertement les procès. Plusieurs personnes témoignent contre lui… Il se défend, veut que son procès soit transféré à Boston, se plaint de la torture et accuse les sorcières de mentir. Ses efforts sont vains. Il est pendu. Sa femme, aussi accusée, n’est sauvée que parce qu’elle est enceinte.

Cependant, l’exécution qui a le plus marquée est celle de George Burroughs, un ancien prêtre du village. En 1692, il vit dans le Maine et pourtant, il est identifié comme le meneur des sorcières. Une historienne, Mary Beth Norton, explique que l’enthousiasme à persécuter les soi-disant sorcières de Salem vient du fait que les juges, qui malgré qu’ils aient joué des rôles importants dans les guerres indiennes pour la défense de leur frontière ont lamentablement échoué, dévie donc l’attention sur la sorcellerie pour faire oublier leur défaite.

Une trentaine de personnes ont témoigné contre M. Burroughs. Le public a été choqué lorsqu’il a pu réciter Notre Père parfaitement (on pense que les sorcières sont incapables de se souvenir de telle chose). Il a continué à clamer son innocence haut et fort jusqu’à la fin.

Après avoir passé 5 mois enchaîné à Salem avec sa femme, Giles Crovey, un homme de 80 ans, refuse d’être jugés, car s’il se fait juger sa ferme ira à l’Etat, alors qu’il veut la léguer à ses gendres. La condamnation pour une telle décision est une peine dure et forte. Il meurt écraser par des pierres de plus en plus grosses le 22 septembre 1692. Trois mois après sa mort, 8 accusées sont pendues, dont sa femme. Ce sont les dernières victimes.

Au début de l’automne 1692, le besoin de victimes à Salem se fait moins pressant. L’élite instruite de la communauté se pose des questions sur les accusations de personnes respectables, le Révérend hésite également sur cette hystérie de chasse aux sorcières. Deux intellectuels écrivent des études sur le sujet et les remettent au gouverneur. Il est plutôt convaincu car il suspend le test du toucher, les preuves spectrales et demande des preuves tangibles. Ainsi, 28 des 33 procès finissent par un acquittement et les 3 dernières accusées sont graciées. En mai 1693, le gouverneur relâche toutes les prisonnières…

A la fin de la chasse, 19 personnes ont été exécutées, 4 sont mortes en prison, un homme a été écrasé et deux chiens ont été exécutés comme complices. Entre 100 et 200 personnes ont été arrêtées et emprisonnées pour sorcellerie.

Une période d’expiation commence à Salem. Un des juges fait des excuses publiques. Des jurés se disent trompés et malheureusement désillusionnés. Le Révérend Parris reconnait des erreurs de jugement et est vite remplacé par Thomas Green, qui passe sa vie à réconcilier la communauté. Le gouverneur remet l’entière faute de cette affaire sur William Soughton. Ce dernier, un des plus gros responsables, refuse de s’excuser. Il va même jusqu’à critiquer le gouverneur d’avoir interférer quand il allait nettoyer le pays des sorcières. M. Soughton est tout de même devenu gouverneur du Massachussetts par la suite.

6.2 Loudun

Nous sommes en 1632, dans la ville de Loudun en Touraine, Urbain Grandier est prêtre, curé de Saint Pierre du marché de Loudun,et chanoine de l’Eglise Sainte croix dudit lieu. C’est un prêtre tourmenté aux mœurs suspectes.

Il a pour adversaire le Cardinal de Richelieu en personne. Ses ennemis lui reproche son libertinage, et son écrit : le traité sur le célibat des prêtres, met Richelieu hors de lui .

La rivalité des 2 hommes mènera à une des plus grandes injustices et manipulations du XVII° siècle puisqu’après la mort de Grandier, les possessions continuèrent !

La faiblesse de Grandier : la jeune Mignon qui sera enceinte de lui et qui n’est autre qu’une parente du directeur du couvent des Ursulines. Grandier est accusé d’avoir souillé l’Eglise en forniquant dans son enceinte même. Le scandale allait s’amplifier et la langue de la population fit grandir l’histoire et l’on accusa Grandier d’avoir abuser de plusieurs religieuses qui devinrent alors hystériques et leurs rêves furent hantés par Grandier. Elles avaient des crises, hurlaient, blasphémaient.

Source des images et lien intéressant : https://gos-cahiers-bleus.weebly.com/reacutefeacuterences-et-opinions/sorcieres-ou-femmes-sages